baden-württemberg geschichte und geschehen

herausgeber michael sauer autorinnen und autoren jens breitschwerdt alexander chlup christine dzubiel michael epkenhans ursula fries bernhard geiger benedikt giesing sönke jaek georg langen josef memminger matti münch heinz niggemann peter offergeld michael sauer ernst klett verlag stuttgart leipzig geschichte und geschehen

umschlagbild zu sehen ist der ausschnitt einer mittelalterlichen ritterrüstung mit schwert zunächst bestand die ritterrüstung noch aus einem panzerhemd mit tausenden kleiner eiserner plättchen etwa seit mitte des jahrhunderts wurde der plattenpanzer oder harnisch getragen angepasst an die körperform des jeweiligen ritters die gesamte rüstung vom helm bis zum eisenschuh konnte bis zu kg wiegen ohne hilfe eines knappen gelangte kein ritter auf sein pferd auflage alle drucke dieser auflage sind unverändert und können im unterricht nebeneinander verwendet werden die letzte zahl bezeichnet das jahr des druckes das werk und seine teile sind urheberrechtlich geschützt. jede nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen fällen bedarf der vorherigen schriftlichen einwilligung des verlages. hinweis § 52 a urhg: weder das werk noch seine teile dürfen ohne eine solche einwilligung eingescannt und in ein netzwerk eingestellt werden. dies gilt auch für intranets von schulen und sonstigen bildungseinrichtungen. fotomechanische oder andere wiedergabeverfahren nur mit genehmigung des verlages © ernst klett verlag gmbh, stuttgart 2017. alle rechte vorbehalten. www.klett.de herausgeber : prof. dr. michael sauer, hannover autorinnen und autoren : jens breitschwerdt (stuttgart): s. 190–193, 195; alexander chlup (villingen): s. 64–67 christine dzubiel (bonn): s. 112–137; prof. dr. michael epkenhans (bardowick): s. 77, 104–109, 111; dr. ursula fries dortmund): 164, 166–171, 188–189, 194–195; bernhard geiger (esslingen am neckar): s. 100–103; dr. benedikt giesing düsseldorf): s. 112–137; sönke jaek (göttingen): s. 10, 20–38; georg langen (köln): s. 40–63, 74–75, 138–163; dr. josef memminger (regensburg): 11–19, 39; dr. matti münch (balingen): 76, 78–99, 110; dr. heinz niggemann (wetter): 165 172–187, 194–195; dr. peter offergeld (heinsberg): s. 68–73, 75; prof. dr. michael sauer (hannover): 75 redaktion : carsten loth, jana schumann herstellung : kerstin heisch assistenz : katja schnürpel gestaltung : petra michel, essen umschlaggestaltung : petra michel, essen illustrationen : sandy lohß, chemnitz; lutz-erich müller, leipzig; andrea naumann, aachen kartografien : mr-kartographie, gotha satz : kristin drechsler & anne lehmann, leipzig reproduktion : meyle+müller gmbh+co. kg, pforzheim druck : passavia druckservice gmbh & co. kg, passau printed in germany isbn 978-3-12-443220-9

inhaltsverzeichnis so löst du die aufgaben in diesem buch ausklappseiten so arbeitest du mit geschichte und geschehen europa im mittelalter zeitreise ins mittelalter zurück in eine finstere epoche woher nehmen könige und kaiser ihre macht kompetenztraining bildquellen analysieren wer betet wer schützt wer arbeitet kompetenztraining mit einem gruppenpuzzle lernen zum herrschen geboren der adel bete und arbeite immer nur arbeiten das leben der bauern wiederholen und anwenden die lebenswelt der mittelalterlichen stadt burger und baur scheydet nichts dann die maur macht stadtluft frei und gleich geschichte begegnen markttag wie im mittelalter handwerk hat goldenen boden kein handelsmann gedeiht zu hause kompetenztraining bauwerke analysieren jüdisches leben im mittelalter frauen in der stadt fenster zur welt die mongolen erschaffen ein weltreich fenster zur welt jerusalem und die kreuzzüge wiederholen und anwenden fakultative inhalte

wende zur neuzeit neue welten neue horizonte rückblick als fortschritt ein neues zeitalter beginnt der buchdruck der beginn eines neuen zeitalters erfahrung vor tradition vernunft vor glaube banken handel kaufleute prägend bis heute die folter macht die hexe geschichte begegnen die fasnetshexe fenster zur welt die expansion des osmanischen reiches eine zeitenwende für europa fenster zur welt für gold gott und gewürze die europäisierung der erde wiederholen und anwenden reformation und glaubenskonflikte in europa kompetenztraining ergebnisse präsentieren lernplakate und gallery walk ein mönch kritisiert die kirche und trifft den nerv der zeit der bauernkrieg ein berechtigter aufstand was ändert sich durch die reformation lässt sich trotz spaltung frieden bewahren jahre krieg aus glaubensgründen oder machtkalkül der weg zum territorialstaat wiederholen und anwenden der absolutismus am beispiel frankreichs macht und pracht oder der staat das bin ich geschichte begegnen schloss ludwigsburg das schwäbische versailles frankreich im absolutismus zwischen stillstand und fortschritt kompetenztraining herrscherbilder analysieren der merkantilismus frankreichs weg zum wohlstand möchtegern-„sonnenkönige oder der absolutismus im deutschen südwesten das zeitalter der aufklärung wiederholen und anwenden

die französische revolution frankreich in der krise kompetenztraining karikaturen analysieren freiheit gleichheit brüderlichkeit das alte regime wird gestürzt geschichte begegnen menschenrechte heute selbstverständlich oder immer noch missachtet die spaltung der revolutionäre und der streit um die monarchie kompetenztraining verfassungsschaubilder analysieren die schreckensherrschaft napoleon beendet die revolution fenster zur welt die amerikanische revolution vorbild für europa wiederholen und anwenden auf einen blick denkanstöße kapitelsteckbriefe glossar kompetenztraining begriffsglossar register bildquellennachweis literaturtipps ausklappseiten gesamtübersicht des online-materials letzte seite fakultative inhalte

so arbeitest du mit geschichte und geschehen geschichte analysieren und entdecken burger und baur scheydet nichts dann die maur die unterkapitel deines buches sind unterteilt in den informierenden verfassertext vt und einen materialteil gemeinsam lernen wirft eine frage auf und zeigt einen weg wie ihr diese gemeinsam analysieren und lösen könnt jedes unterkapitel beginnt mit einer historischen frage und einem einleitungstext der dir erklärt warum das thema wichtig ist am ende der unterkapitel befinden sich die aufgaben nach gefragt alle aufgaben verwenden operatoren die seiten geschichte begegnen zeigen dir wo dir geschichte im alltag begegnen kann in das thema einsteigen geschichte im alltag begegnen die kompetenzbox verrät dir was du lernen und analysieren wirst die anforderungsbereiche der verwendeten operatoren findest du hier

wiederholen und anwenden ermöglicht dir deine kompetenzen zu überprüfen im online-bereich kannst du das gelernte wiederholen und festigen das kompetenztraining zeigt dir wie du materialien und themen selbst erschließen kannst du trainierst arbeitstechniken gemeinsames lernen fachmethoden historisches denken die fenster zur welt ermöglichen dir einen ausblick auf andere weltgegenden kulturen und gesellschaften kompetenzen trainieren und festigen auf einen blick denkanstöße unterstützen dich bei der lösung von aufgaben kapitelsteckbriefe fassen die themen für dich noch einmal zusammen im glossar kompetenztraining findest du alle methodischen arbeitsschritte zum nachschlagen auf dem aufklappbaren vorsatz vorne und hinten wird dir erklärt wie du mit den operatoren arbeitest auf einigen seiten im buch findest du geschichte-und-geschehen-codes diese führen dich zu weiteren informationen im internet gib den code einfach in das suchfeld auf www.klett.de ein geschichtskarte veränderung des römisch-deutschen reiches a3u6z2 die geschichte der anderen symbole erklärung aufgaben mit denkanstößen verweis zu lösungshilfen ab aufgaben zum weiterdenken verweis auf verwandte themen themen verknüpfen geschichtserzählung zusatzmaterialien im online-bereich fakultative inhalte

gemeinsam lernen und nachgefragt unterbreiten sowohl niveaulernwegsals auch neigungsdifferenzierende angebote so gelangen alle zum gleichen ziel im unterricht differenzieren neigungsdifferenzierung unterrichtsvorschläge in der gemeinsam-lernen-box ermöglichen differenzierung in vielfältiger weise in kooperativen lernformen wie partnerarbeit gruppenpuzzle oder think-pair-share können sich alle ihren fähigkeiten und ihren interessen gemäß einbringen burger und baur scheydet nichts dann die maur

lernwegsdifferenzierung in jedem kapitel findet sich eine lernwegsdifferenzierende aufgabe hier kann jeder seinen eigenen erarbeitungsbzw präsentationsweg wählen niveaudifferenzierung aufgaben mit lösungshilfen zwei bis drei ausgewählten aufgaben pro unterkapitel sind sogenannte denkanstöße beigefügt diese denkanstöße geben tipps und hinweise zur lösung der aufgabe sie erleichtern es jenen die unterstützung brauchen zu einem fundierten ergebnis zu kommen aufgaben zum weiterdenken in jedem unterkapitel gibt es eine aufgabe zum weiterdenken diese geht über den inhaltlichen schwerpunkt des unterkapitels hinaus und richtet sich an alle die sich intensiver mit dem thema beschäftigen möchten führe als kaufmannsfrau oder als kaufmann besucher durch dein haus d2 formuliere dazu in einem ersten schritt mögliche fragen der besucher schreibe dann deine ausführungen auf als kaufmann möchtest du dass dein sohn später das geschäft übernimmt erläutere ihm was auf ihn zukommt und wie er sich darauf vor bereiten kann vt stell dir vor du bist ein hansekaufmann du unterhältst dich im hafen von bremen mit einem händler der keiner kaufmannsgilde angehört erkläre ihm worin der vorteil besteht dass du hansekaufmann bist vt du kommst um 1500 das erste mal an den hamburger hafen q1 formuliere deine eindrücke indem du aus einer der drei folgenden aufgaben wählst schreibe einen brief nach hause beginne so heute morgen war ich im hafen ihr glaubt nicht was ich da alles gesehen habe gestalte in dialogform ein gespräch über das hafengeschehen zwischen den beiden personen im roten und grünen gewand am unteren bildrand stelle auf einem werbeplakat den hamburger hafen vor jahren dar arbeite dabei mit sprachlichen und mit grafi schen elementen analysiere die beschwerden gegen die hanse antworte als norwegischer händler und als hansekaufmann darauf q2 stelle am beispiel von q3 dar wie sich kaufl eute vor betrug schützten du sollst fässer salz von köln nach moskau liefern ein fuhrwerk schafft am tag ungefähr km eine hansekogge etwa km entscheide wie das salz am günstigsten zu den abnehmern gelangt überlege auch welche russischen waren du im raum köln verkaufen könntest d1 erörtere positive und negative seiten eines kaufmannsdaseins im mittelalter nachgefragt afb ii afb ii q3 qualitätssicherung in der hanse aus einem beschluss der lübecker hanseversammlung im juni 1375 ferner kam die klage an die städte wegen der teerund aschetonnen man fälsche die mache den boden und den deckel allzu dick und man fülle erde hinein in dieser sache soll man an preußen stettin kolberg und goland briefe senden damit jeder sich in acht nehme denn wenn man nach dem nächsten st martinstag solche ware ndet so soll als fälschung darüber gerichtet werden diesen beschluß soll jede stadt ihren nachbarn mitteilen ferner soll der vogt auf schonen den seinen verkünden daß sie ihren hering so in die tonnen einsalzen daß er an beiden böden und in der mitte gleich gut sei und daß man keine …minderwertigen heringe zwischen die guten packe zit. nach johannes bühler, bauern, bürger und hansa, leipzig 1929, s. 296 f d3 rekonstruktionsmodell einer kogge zwischen dem und jahrhundert zählte dieses einmastige segelschiff zum wichtigsten transportmittel der hanse die kogge war ca bis meter lang und fünf bis acht meter breit dich in die rolle eines der sich in freiburg anerkläre einem geschäftsgründe q3 vergleiche kunos beobachtungen mit q4 was fi ndest du wieder was nicht woran könnte das liegen im mittelalter hieß es burger und baur scheydet nichts dann die maur erörtere ob der ausspruch zutrifft begib dich auf spurensuche in deiner stadt und stelle eine ähnliche übersicht wie für freiburg zu sammen q4 präsentiere das ergebnis in deiner klasse afb ii afb iii die denkanstöße befinden sich am ende des buches

1210 1140 1070 1096 in den städten am rhein kommt es zu juden verfolgungen 1096–1099 erster kreuzzug nach palästina frühes jahrhundert der baustil der gotik löst zu neh mend den romanischen stil ab 1000 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt dem mittelalter bist du vielleicht schon einmal auf einem historischen mittelaltermarkt begegnet dort vermitteln gaukler und krämer ein bild vom leben in dieser zeit doch hat mittelalterliches leben wirklich so ausgesehen anders als heute lebten zu dieser zeit wenig menschen in den städten auch wenn viele gern dorthin gezogen wären was machte das städtische leben so attraktiv und den zuzug schwierig weshalb lebte man dort frei aber überhaupt nicht gleich 1120 freiburg im breisgau wird vom herzog von zähringen gegründet ende jahrhundert erste stadträte werden gebildet

1420 1350 1280 d1 mittelaltermarkt“ auf schloss burg an der wupper foto 2010 1358 die hanse ist als kaufmannsbund bezeugt spätes jahrhundert die handwerksmeister der zünfte verlangen die aufnahme in die stadträte am ende dieses kapitels weißt und kannst du folgendes kompetenzen sachkompetenz du kannst folgende begriffe erklären stadtluft macht frei bürger markt zunft rat schutzprivileg du kannst die merkmale einer mittelalterlichen stadt benennen du kannst die bedeutung von kaufleuten und handwerkern für das wirtschaftsleben der mittelalterlichen stadt erläutern du kannst die mittelalterlichen handelsbeziehungen zwischen europa und asien beschreiben methodenkompetenz du kannst ein historisches bauwerk analysieren fragekompetenz du kannst die frage inwiefern im mittelalter stadtluft frei machte nachvollziehen reflexionskompetenz du kannst beurteilen welche stellung die unterschiedlichen personengruppen in der mittelalterlichen stadtgesellschaft einnahmen du kannst ursachen und folgen der kreuzzüge analysieren und bewerten orientierungskompetenz du kannst die lebenswelt der mittelalterlichen stadt mit der gegenwart vergleichen und bewerten 1280 das mongolische reich erreicht seine größte ausdehnung 1291 ende der europäischen herrschaft in palästina regensburg regensburg regensburg regensburg regensburg regensburg passau wien wien wien wien wien wien konstanz konstanz konstanz konstanz leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig stuttgart stuttgart stuttgart stuttgart stuttgart nordse st see bremen hamburg münster goslar magdeburg köln trier aachen fulda erfurt frankfurt mainz speyer prag regensburg passau wien konstanz amsterdam lübeck rostock berlin brandenburg danzig schwerin dresden leipzig münchen soest paderborn straßburg stuttgart worms nordse der st see ein waldfreies gebiet um landwirtschaft zum teil siedlungsfläche wald um von bis 1300 gerodete waldflächen dann landwirtschaft zum teil siedlungsfläche um 1300 erhaltene waldflächen heide von bis 1300 wenig verändert moor von bis 1300 wenig verändert stadt römische gründung siedlung um handelsplatz bischofssitz kloster burg späteres stadtrecht stadt gründung nach landnutzung und vegetation 900–1300 siedlungen km klett bremen hamburg münster goslar magdeburg köln trier aachen fulda erfurt frankfurt mainz speyer prag regensburg passau wien konstanz amsterdam lübeck rostock berlin brandenburg danzig schwerin dresden leipzig münchen soest paderborn straßburg stuttgart worms nordse der st see ein waldfreies gebiet um landwirtschaft zum teil siedlungsfläche wald um von bis 1300 gerodete waldflächen dann landwirtschaft zum teil siedlungsfläche um 1300 erhaltene waldflächen heide von bis 1300 wenig verändert moor von bis 1300 wenig verändert stadt römische gründung siedlung um handelsplatz bischofssitz kloster burg späteres stadtrecht stadt gründung nach landnutzung und vegetation 900–1300 siedlungen km klett bremen hamburg münster goslar magdeburg köln trier aachen fulda erfurt frankfurt mainz speyer prag regensburg passau wien konstanz amsterdam berlin brandenburg schwerin dresden leipzig münchen soest paderborn straßburg stuttgart worms der ein wald um von bis 1300 gerodete waldflächen dann landwirtschaft zum teil siedlungsfläche um 1300 erhaltene waldflächen heide von bis 1300 wenig verändert moor von bis 1300 wenig verändert stadt römische gründung siedlung um handelsplatz bischofssitz kloster burg späteres stadtrecht stadt gründung nach siedlungen km landnutzung und vegetation 900–1300

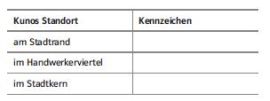

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt burger und baur scheydet nichts dann die maur im mittelalter lebten die meisten menschen als bauern auf dem land im schutze der stadtmauern arbeiten und leben zu dürfen war nur wenigen vorbehalten folge kuno einem jungen dorfbewohner bei seiner entdeckungstour durch eine mittelalterliche stadt mauern und handwerkergassen schon von weitem erkennt kuno die kirchtürme der stadt beim näherkommen erscheint sie ihm wie eine große burg die von mauern mit hohen türmen und einem breiten graben umgeben ist über eine zug brücke gelangt er an das stadttor der wachposten lässt ihn passieren jetzt sieht er gärten frei herumlaufende schweine und andere tiere die menschen hier am stadtrand wirken ärmlich und auch die niedrigen eingeschossigen holzhäuser erinnern ihn sehr an sein dorf kuno ist verunsichert wo sind denn nur die prachtvollen fassaden von denen er gehört hat je mehr sich kuno dem stadtzentrum nähert desto enger werden die gassen nun sieht er auch erste fachwerkhäuser die sogar mehrere stockwerke haben schmiede arbeiten in den werkstätten und davor auf der straße eine gasse weiter findet er nur schuhmacher in der nächsten nur bäcker in ihren häusern befinden sich zu ebener erde die läden und werkstätten aus den wohnungen im ersten geschoss hört er kindergeschrei zu einem der darüberliegenden dachböden werden mit einem flaschenzug waren hochgezogen gern würde er da genauer hinschauen doch er muss achtgeben auf den weg schlammig ist er und auch schmutzig wegen der vielen herumliegenden abfälle kirchen und kaufmannshäuser endlich hat kuno die schneidergasse gefunden hier lebt und arbeitet sein onkel den er besuchen will sein vetter jakob zeigt ihm noch mehr von der stadt und führt ihn zum herzstück dem markt platz hier herrscht ein wildes treiben bauern bieten lebensmittel an handwerker verkaufen ihre waren und städtische aufseher überwachen das geschehen rundherum stehen stattliche häuser aus stein mit bunten verzierten fassaden und fenstern aus glas durch die großen tore gehen vornehm gekleidete bürger aus und ein hier wohnen unsere reichsten bürger die weitgereisten kaufleute und auch der apotheker da drüben im rathaus kümmern sich der stadtrat und die bürgermeister um unsere stadt erklärt jakob hast du schon den marktbrunnen entdeckt der stadtrat hat ihn letztes jahr stadt von althochdeutsch stat ort stelle kennzeichen von städten sind eine gewisse größe eine hohe dichte der bebauung und eine besondere bedeutung von handel kultur sowie verwaltung gemeinsam lernen mittelalterliche spuren in unserer stadt organisiert zu diesem thema in eurer klasse ein gruppenpuzzle arbeit in stammgruppen teilt eure klasse zunächst in stammgruppen mit je vier schülern auf einigt euch wer von euch in welche expertengruppe geht arbeit in expertengruppen gruppe entstehung der städtischen selbstverwaltung 42–47 gruppe bedeutung von handwerk und zünften 50–51 gruppe bedeutung des handels 52–55 gruppe frauen in der stadt 62–63 arbeit in stammgruppen teilt eure ergebnisse in der stammgruppe und bereitet zu euren arbeitsergebnissen einen stadtrundgang in einer nahe gelegenen stadt vor haltet dann vor ort einen kleinen vortrag am rathaus gruppe in der färbergasse usw noch ein tipp wie es in eurer stadt genau war findet ihr über fachbücher oder eine internetrecherche heraus vielleicht gibt es darin abbildungen von heute nicht mehr vorhandenen gebäuden die ihr vor ort zeigen könnt gruppenpuzzle

bauen lassen und jetzt haben wir alle frisches wasser ehrfürchtig bestaunt kuno die große und besonders prachtvolle hauptkirche mehrere kleinere waren ihm vorher schon aufgefallen jakob lenkt ihn ab sieh mal da drüben den mann am pranger jeder soll sehen dass er sich etwas hat zuschulden kommen lassen der rat und die herren bürger meister sorgen für ordnung und bestrafen die übeltäter wie gern würde kuno mit jakob tauschen die stadt gefällt ihm hier möchte er selbst leben städte – ein erfolgsmodell seit dem jahrhundert hatte die zahl der stadtgründungen zugenommen die bevölkerungszahl war gestiegen und die bauern erzeugten überschüsse an nahrungsmitteln die bewohner der mittelalterlichen städte konnten sich deshalb auf handwerk handel und verwaltungsaufgaben konzentrieren besonders wichtig war dass märkte abgehalten wurden dafür benötigte man allerdings eine genehmigung des landesherrn nach und nach übertrug dieser seinen städten einige privilegien vorrechte wie das marktrecht oder das recht eigene münzen zu prägen markt ursprünglich versteht man darunter den ort an dem waren angeboten und verkauft werden namen wie alter markt oder salzmarkt erinnern noch heute daran pranger darunter versteht man eine säule oder vergleichbare vorrichtung an der ein verurteilter festgebunden und öffentlich vorgeführt wurde die damit verbundene schande machte die eigentliche bestrafung aus d1 ursprünge mittelalterlicher städte neben den gründungen durch landesherren bildmitte erkennst du auf dieser rekonstruktionszeichnung auch andere ursprünge

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt nenne die wichtigsten kennzeichen einer mittelalterlichen stadt folge kunos weg durch die stadt in mittelalterlichen städten existierten in der regel weder straßennamen noch hausnummern stelle an drei konkreten beispielen dar wie man trotzdem als fremder einen stadtbewohner finden konnte sofern man etwas über ihn wusste arbeite mithilfe von d1 heraus welche unterschiedlichen ursprünge mittel alterliche städte haben können finde heraus was auf deine heimatstadt zutrifft arbeite heraus welche ziele der herzog mit seiner ordnung für landshut q2 verfolgte nachgefragt q2 markt- und gewerbeordnung von landshut sie wurde 1256 von stadtherr herzog heinrich xiii erlassen wir verbieten schwerter und dolche innerhalb der stadt zu tragen und sooft leute ge troffen werden die schwerter tragen sooft werden sie der stadt schillinge und dem richter 60 pfennige zahlen wenn einer der ein schwert trägt kein geld besitzt wird ihm die hand abgeschlagen werden wir verordnen 2½ pfund rindfleisch für einen schilling zu verkaufen und ebenso viel hammelfleisch und drei pfund ziegenfleisch die leute die es anders machen werden der stadt schillinge und dem richter pfennige zahlen wir verordnen daß kein kauf außerhalb des öffentlichen marktes stattfindet was die leute betrifft die der stadt waren zuführen lotterbuben in jeder art fahrende schüler studenten auf dem weg zu ihrer universität mit langem haar halten wir fern die leute die sie über eine nacht hinaus beherbergen verurteilen wir zu pfund zit nach monumenta germaniae historica mgh ll constitutiones ii nr übers von dr uwe horst anm verf pfund entsprach schillingen oder pfennigen q3 freiburg im breisgau wird gegründet herzog konrad von zähringen regelt 1120 in einer urkunde nachdem ich kaufleute der umgebung zusammengerufen habe habe ich beschlossen diesen markt zu gründen und einzurichten jedem kaufmann habe ich ein grundstück zum bau eines eigenen hauses gegeben und bestimmt daß von jedem dieser hausgrundstücke jährlich am martinstag mir und meinen nachfolgern ein schilling zins gezahlt werden soll ich verspreche all jenen die zu meinem markt kommen frieden und schutz wenn einer in diesem bereich beraubt wird und er nennt den räuber soll er den schaden ersetzt bekommen wenn einer meiner bürger stirbt soll seine frau mit seinen kindern alles besitzen ohne jeden einspruch was er hinterlassen hat allen kaufleuten der stadt erlasse ich den zoll meinen bürgern will ich keinen anderen vogt vertreter des herzogs in der stadt oder priester geben außer dem welchen sie selbst gewählt haben wenn ein streit oder rechtsfall entsteht soll nicht von mir oder meinen richtern darüber entschieden werden sondern nach gewohnheit und recht aller kaufleute wie sie besonders in köln geübt werden jede frau wird dem mann gleichgesetzt und umgekehrt wenn der mangel am notwendigsten jemanden dazu zwingt darf er seinen besitz verkaufen an wen er will jeder der in diese stadt kommt darf sich hier frei niederlassen wenn es nicht der leibeigene irgendeines herren ist und diesen auch anerkennt als seinen herrn wenn aber ein leibeigener seinen herrn verleugnet kann der herr mit sieben zeugen beweisen daß der leibeigene ihm gehört wer aber über jahr und tag in der stadt gewohnt hat ohne daß irgendein herr ihn als seinen leibeigenen gefordert hat der genieße von da an sicher die freiheit bürger dieser stadt ist wer ein freies erbeigentum in der höhe von mindestens einer mark wert besitzt zit nach dieter starke herrschaft und genossenschaft im mittelalter stuttgart 1971

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 1

Liste zunächst alle Kennzeichen, die du der Geschichtserzählung entnehmen kannst, auf.

Trage sie dann in die folgende Tabelle ein.

q4 spurensuche in freiburg in alten städten trifft man bis heute auf spuren des mittelalters allerdings haben fast immer nur die vorzeigebauwerke überdauert die behausungen der armen und die schlammigen straßen sind längst nicht mehr zu sehen so ist es auch in freiburg das hier als beispiel dient münster eine hauptkirche gehörte zu jeder stadt in freiburg ist es das münster unserer lieben frau von etwa 1200 bis 1513 wurde daran gebaut der hohe gotische turm wurde 1330 fertig gestellt seinerzeit war der münsterturm das höchste gebäude europas versetze dich in die rolle eines kaufmanns der sich in freiburg angesiedelt hat erkläre einem geschäftspartner deine gründe q3 vergleiche kunos beobachtungen mit q4 was findest du wieder was nicht woran könnte das liegen im mittelalter hieß es burger und baur scheydet nichts dann die maur erörtere ob der ausspruch zutrifft begib dich auf spurensuche in deiner stadt und stelle eine ähnliche übersicht wie für freiburg zu sammen q4 präsentiere das ergebnis in deiner klasse afb afb ii afb iii martinstor die um 1120 begonnene stadtmauer bot schutz stadttore ermöglichten den durchgang das in form eines turmes gestaltete martinstor passte sich mit ursprüng lich der höhe der stadtmauer an 1901 erhielt das tor seine heutige rund dreifache höhe gerichtslaube das gebäude diente ab dem frühen jahrhundert als tagungsort des stadtrats das obergeschoss mit dem ratssaal war ursprünglich in fachwerkbauweise erbaut und hat seine heutige form im jahrhundert erhalten im erdgeschoss tagte das städtische gericht wegen starker beschädigungen im zweiten weltkrieg musste das gebäude in großen teilen wieder aufgebaut werden kaufhaus das auf das jahrhundert zurückgehende kaufhaus erhielt in der ersten hälfte des jahrhunderts seine heutige form eine halle im erdgeschoss ein saal im obergeschoss und lagerflächen im dachgeschoss dien ten dem städtischen handel

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 5

Du musst in deiner Rolle herausarbeiten, was für dich als Kaufmann vorteilhaft daran ist, in Freiburg zu leben. Welche Vorteile waren offenbar nicht selbstverständlich? Verwende dafür Formulierungen wie „der Herzog sichert etwas ausdrücklich zu“ oder verwende das Verb „dürfen“ bzw. „ermöglichen“, um die Vorzüge des Lebens in Freiburg herauszustellen.

Drucken

Verstehen

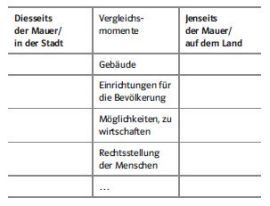

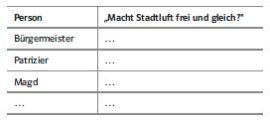

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt macht stadtluft frei und gleich wir denken bei stadtluft an auspuffgase und andere umweltprobleme ganz anders im mittelalter da lauerten in der natur gefahren die stadt aber bot sicher heit und roch gleichsam nach freiheit und chancen zumindest für einige regieren und zusammenleben stadtherr war ursprünglich der könig später auch bischöfe herzöge oder grafen seit dem jahrhundert erstritten die bürger die einrichtung eines stadtrates und wählten aus ihren reihen einen bürgermeister zu dessen aufgaben gehörten der vorsitz im städtischen gericht und die führung der bewaffneten im kriegsfall der stadtrat erließ anordnungen über die höhe der steuern manchmal erstritten stadtrat und die ihn anführenden patrizier reiche kaufmannsfamilien nur einzelne dieser rechte andere erkämpften mit gewalt die selbstverwaltung und vertrieben den stadtherrn auf diese weise sicherten sie die freiheit der stadt vor allem aber sich selbst eine mächtige stellung nicht alle stadtbewohner waren bürger das bürgerrecht wurde nur vermögenden verliehen handwerkergesellen oder mägde konnten das bürgerrecht also nicht erwerben manche tätigkeiten galten als unehrenhaft die von spielleuten oder die des henkers auf diese stadtbewohner sah man herab eines jedoch war allen städtern gemeinsam stadtluft machte frei denn nach der frist von ein(em jahr und ein(em tag verlor der grundherr seinen anspruch auf eine in die stadt geflohene person sie war damit also frei bürger/bürgerrecht ein bürger schwor seiner stadt mit dem bürgereid treue und gehorsam bei rechtsstreitigkeiten konnte er städtische gerichte anrufen oder den rat um hilfe bitten q1 tanzfest in augsburg gemälde aus dem jahrhundert q2 fahrendes volk holzschnitt um 1450 das paar hat alles bei sich was es besitzt

q3 stadtsiegel von lübeck, 1256 die beiden männer in der kogge erheben die hand zum schwur das symbol der vereinigung zur freien bürgergemeinde q4 das siegel der stadt freiburg, ca. 1245 das siegel zeigt eine stadtmauer sowie links und rechts des turms hornbläser vermutlich als zeichen städtischer unabhängig keit q5 das siegel der stadt köln, 1268 auf diesem siegel umgibt den heiligen petrus gotisches maßwerk es verweist auf den dom beschreibe die kleidung der tanzenden q1 erkläre um welche bevölkerungsgruppe es sich handelt und nenne gründe q1 vergleiche dann mit den personen in q2 fasse zusammen was ein zukünftiger bürger herfords versprechen musste q7 erkläre mithilfe der aussage in q6 warum solche zusagen von einem künftigen herforder bürger erwartet wurden in ihren siegeln stellen die städte ihr selbstverständnis dar erläutere in diesem sinne das selbstverständnis lübecks freiburgs und kölns vt q3 q5 macht stadtluft frei und gleich antworte darauf als bürgermeister als patrizier als dessen magd als tagelöhner als bettler ihr könnt dies auch verteilt vorbereiten und als streitgespräch auf dem marktplatz umsetzen vt q1 q2 nachgefragt afb afb ii afb iii q6 der stede beste vasticheit im rechtsbuch der stadt herford das um 1370 entstand ist eine fahne in einer bilddarstellung miniatur so beschriftet myne leven borghere weset eyndrechtich wente der borgere eyndrechticheyr is der stede beste vasticheit übersetzung ins hochdeutsche oh meine lieben bürger seid einträchtig denn die eintracht der bürger ist die größte stärke der städte rechtsbuch der stadt herford kommentarband theodor helmertcorvey hrsg bielefeld verlag für regionalgeschichte 1989 übers von wolfgang fedders ulrich weber q7 wie man bürger aufnehmen soll regelung aus herford wo die vorsteherin äbtissin des stifts klosters die stadtherrschaft innehatte dann soll er folgendermaßen schwören daß ich dem stift herford und der stadt herford und den bürgern zu herford so treu und zuverlässig sein soll wie ein bürger von rechts wegen sein soll daß mir gott und die heiligen helfen mögen bevor er diesen eid schwört so frage man ihn ob er eigenhörig unfrei sei oder in todfehde verwickelt dann soll ihm das bürgerrecht nicht helfen spricht er dann er sei nicht eigenhörig sondern frei so soll man es ihm mit recht glauben rechtsbuch der stadt herford kommentarband theodor helmertcorvey hrsg bielefeld verlag für regionalgeschichte 1989 übers von wolfgang fedders ulrich weber städtischer unabhängig

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 5

Fertige eine kleine Skizze an, in der du den Siegelabdruck in Teile „zerlegst“. Überlege dann, welche Aussage jeder Teil jeweils hat, und setze diese Aussagen schließlich zusammen.

Drucken

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 6

Vorgegeben sind zwei Kriterien: Freiheit und Gleichheit. Stelle für jede genannte Person gegenüber, ob und warum sie frei oder nicht frei, gleich oder nicht gleich ist:

Formuliere dann deine Ergebnisse bspw. in Form eines Briefes.

Drucken

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt markttag wie im mittelalter mittelalter ist in das hört und liest man immer öfter ritterturniere oder mittelaltermärkte locken viele menschen an und ziehen sie in ihren bann doch wie mittelalterlich sind solche märkte wirklich helfen sie uns dabei ein richtiges bild von dieser epoche zu bekommen mach dir mithilfe der folgenden materialien selbst ein bild d1 mittelaltermarkt auf schloss burg d2 interview mit einem veranstalter gregor ahlmann wissenschaftlicher referent beim schlossbauverein schloss burg im bergischen land veranstaltet mittelaltermärkte die jährlich von rund menschen besucht werden worin besteht ihre motivation mittelaltermärkte zu veranstalten wir möchten mit unseren veranstaltungen zwar geld verdienen das war auch im mittelalter nicht anders vor allem aber möchten wir in ergänzung zu unserem museum in der burg das mittelalter durch viele eindrücke also ganz eindrücklich“ – den besuchern vermitteln bilder vom dunklen mittelalter mit brutalen rittern und armen bauern existieren in den köpfen vieler menschen das ist zwar nicht ganz falsch aber unsere märkte zeigen wie bunt und vielfältig das mittelalter eben auch gewesen ist was macht ihren markt interessant da ist zum einen das umfeld keine grüne wiese sondern eine burganlage ist unsere kulisse unser größtes pfund ist das gebäude und ambiente zieht sowohl anbieter wie auch besucher aber wir achten auch auf viel authentizität echtheit so beim warenangebot und bei den materialien aus denen die stände erbaut werden das gilt auch für die bei besuchern so beliebten musikdarbietungen außer mönchsgesängen wurde seinerzeit nichts aufgeschrieben und auch deshalb spielen viele musikgruppen heute recht rockig wirkende stücke unsere musik soll stimmig sein instrumente ohne verstärker so wie man sie im mittelalter benutzte gehören dazu wenn dann am ende die besucher nach hause gehen und lust auf mittelalter bekommen haben dann haben wir unser ziel erreicht und dürfen sie bei einer unserer nächsten veranstaltungen hoffentlich auch wieder begrüßen zusammengestellt von langen auf basis des am august 2014 mit ahlmann geführten interviews

geschichte begegnen hast du selbst schon einen mittelaltermarkt besucht schildere deine eindrücke und erfahrungen nenne aspekte die für die durchführung von mittelaltermärkten sprechen vt d1 d5 vergleiche die konzepte der märkte auf schloss burg d1 und des mittelalter lich phantasie spectaculum d3 beurteile die beweggründe der auf den märkten tätigen händler am beispiel der töpfersfrau d4 d5 erörtert gemeinsam ob man mit dem besuch eines mittelaltermarktes eine zeitreise ins mittelalter unternehmen kann überprüfe ob du selbst gern als akteur bei einem solchen markt mitwirken würdest und tausche dich darüber mit deinem banknachbarn aus nachgefragt d3 wir setzen auf phantasie unter dem namen mittelalterlich phantasie spectaculum finden deutschlandweit rund veranstaltungen an wochenenden statt die von mehreren hunderttausend menschen besucht werden der gründer schreibt auf seiner homepage wir präsentieren eine noch fantasie vollere lebendigere quirligere buntere und facettenreichere mittelalterliche erlebniswelt denn wir wollen nicht mit reinen oft langweili gen mittelalterlichen verkaufsmärkten oder schlimmer noch mit so genannten authentischen langweilermittelalterlager veranstaltungen verglichen oder in verbindung gebracht werden denn wir verstehen unsere festivals als eine einmalige lebendige und fantastische erlebniswelt wir haben nicht den anspruch authentisch zu sein denn authentizität ist unserer meinung nach nur ein schlagwort für die besserwisser in der mittelalterszene es gibt nun mal außerhalb der museen keine originalplanen originalholz original wägen leder und accessoires mehr und es gibt auch keine 100%igen aufzeichnungen wie ein mittelalterliches fest genau ausgesehen haben könnte es gibt nur die eine tat sache dass wenn man den überlieferungen folgen würde eine authentische veranstaltung wegen der darzustellenden armut dem schmutz dem gestank der krankheiten etc mit hundertprozentiger sicherheit nicht dem anspruch bester unterhaltung genügen würde wir beschränken uns deshalb auf das[ was uns vom mittelalter noch geblieben ist die erinnerung an eine hochinteressante zeit voller leben mythen und abenteuer wir sind nicht authentisch sondern phantastisch auf http://spectaculum.de/ueber/vaname/ zugriff 29.07.2014 d5 die töpfersfrau, eine händlerin eine anbieterin auf mittelaltermärkten berichtet ich verkaufe selbstgefertigte töpfer waren wie becher die mein mann nach einem seit der römerzeit benutzten verfahren herstellt nur eines hat sich geändert die drehscheibe treibt ein elektromotor an weil tagelanges drehen der scheibe mit den füßen zu schmerzhaft ist unsere mitwirkung bei mittelaltermärkten begann damit dass vor fast zehn jahren der veranstalter eines mittelalterlichen weihnachtsmarktes angefragt hat ob unsere töpferei becher für den getränkestand herstellen könnte da haben wir zugesagt und auch gleich unseren ersten stand auf einem markt aufgebaut heute sind wir pro jahr auf etwa dreißig märkten vertreten unser komplettes geschäft beruht inzwischen auf diesen märkten am stand trage ich das gewand einer edeldame die mit einem ritter verheiratet ist dass die töpfers frau im mittelalter ganz anders gekleidet gewesen wäre stört mich nicht ich möchte an unserem verkaufsstand gern einen guten eindruck machen einen namen habe ich mir auch gegeben ich nenne mich andara zu grenzau zusammengestellt von langen auf basis des am august 2014 mit grundmann geführten interviews afb afb ii afb iii d4 andara zu grenzau die töpfersfrau foto 2014

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt handwerk hat goldenen boden so sagt es ein altes sprichwort traf dies auch auf das handwerk in den mittelalterlichen städten zu wie arbeiteten lebten und organisierten sich die handwerker damals und was bedeutete es eigentlich ein zünftiger handwerker zu sein städte – zentren des handwerks mehr als die hälfte der stadtbewohner verdiente ihren lebensunterhalt im handwerk auf dem land wurden kleidung und gebrauchsgegenstände von den bauern möglichst selbst hergestellt weil das am preis wertesten war wohlhabende städter hingegen ließen ihre kleidungsstücke bei spezialisten wie gewandschneidern kürsch nern und schuhmachern anfertigen die schuhmacher kauften ihrerseits das leder von gerbern und die wiederum waren kunden bei den färbern mit den steigenden ansprüchen ihrer auftraggeber spezialisierten sich auch die handwerker weiter so erklärt es sich dass es in köln goldspinnerinnen und seidenmacherinnen gab oder in nürnberg zehn unterschiedliche spezialisierungen im handwerk der schmiede die zünfte als interessenvertretung fast überall bestand zunftzwang für die handwerker handwerksmeister und gelegentlich meisterinnen des gleichen berufszweiges schlossen sich zu vereinigungen zusammen die man zünfte nannte straßennamen wie webergasse oder färbergraben erinnern bis heute daran dass ihre mitglieder in enger nachbarschaft wohnten und arbeiteten die zünfte gaben sich eine zunftordnung in der alle wich tigen bestimmungen aufgeschrieben waren damit alle von ihrem handwerk leben konnten durfte jeder meisterbetrieb nur begrenzte warenmengen herstellen und auch nur zu festgelegten preisen verkaufen auch die qualität der waren wurde genau festgelegt so beeinflussten die zünfte die gesamte handwerkliche wirtschaft heute gültige grundsätze wie angebot und nachfrage bestimmen den preis oder konkurrenz belebt das geschäft galten also nicht ganz im gegenteil die zünfte kümmerten sich aber auch um ihre mitglieder die zunftmeister zahlten in eine gemeinsame zunftkasse ein mit diesem geld konnte im notfall dann bedürftigen geholfen werden zunftmeister wollen in den rat trotz ihrer bedeutung für wirtschaft und gesellschaft waren die zünfte zunächst im stadtrat nicht vertreten das wollten die immer selbstbewusster auftretenden zunftmeister ändern sie versuchten sogar häufig den widerstand der patrizier gewaltsam zu brechen so gelangten sie mancherorts in den stadtrat in anderen städten nur in den weniger bedeutenden erweiterten rat und in einigen blieben sie ganz von politischer einflussnahme ausgeschlossen zunftzwang in vielen städten mussten alle meister eines handwerks der zunft angehören ihre höchstzahl war begrenzt häufig durften auch keine ortsfremden eine werkstatt eröffnen und nur die kinder aus handwerkerfamilien das handwerk erlernen q1 zunftzeichen aus italien, 1602

q3 hutmacher, kürschner und sattler, 1467 üben ihre handwerke aus aus einer handschrift q2 grundsätze einer zunft die straßburger tucherzunft erklärt ihre zunftordnung jahrhundert zum ersten haben wir eine gemeinsame stube haus und hof die uns zur verfügung stehen in dieser stube kommen wir zusammen um miteinander zu essen und zu trinken dort empfangen wir auch unsere gäste wir wählen jährlich einen vertrauenswürdigen mann aus unserer zunft in den großen rat außerdem bestimmen wir einen der in den kleinen rat oder in das gericht abgeordnet wird desgleichen bestimmen alle anderen zünfte von denen es insgesamt gibt jeweils einen vertrauenswürdigen mann für den großen rat fünf meister leiten die zunft weitere fünf übernehmen folgende aufgaben diese fünf sind dann für ein jahr unsere prüfer und besiegler der tuche die die tucher und die weber machen diese fünf müssen schwören alle tuche zu prüfen die guten besiegeln die keine fehler aufweisen außer dem diejenigen mit einem besonderen siegel kennzeichnen die kleine fehler haben und den ganz fehlerhaften tuchen ein siegel verwehren weiterhin lassen wir auch jede nacht ein zunftmitglied mit seinem einfachen harnisch und gewehr zusammen mit anderen aus den anderen zünften auf wache gehen jede zunft stellt jeweils einen oder wenn es nötig ist mehrere wächter weiterhin ist uns zusammen mit zwei anderen zünften eine stelle an der stadtmauer übergeben worden um zu schließen und zu öffnen wenn jemand das handwerk ausüben will so muß er die zunftmitgliedschaft mit dem dafür erforderlichen betrag erwerben dieses geld wird zum nutzen der gesamten zunft verwandt wenn einem von uns freud oder leid widerfährt so bewirten beschreibe die zeichen und ordne sie berufen zu q1 analysiere weshalb diese zeichen angebracht wurden q1 erkläre die bedeutung des begriffs zunft vt arbeite die bestimmungen heraus die für das zusammenleben in der zunft bedeutsam waren q2 erläutere die bedeutung des sprichwortes handwerk hat goldenen boden gehe auch darauf ein wie die zünfte dafür sorgten dass das so blieb vt q2 stell dir vor die straßburger zünfte sollten aufgelöst werden verfasse eine rede in der du schilderst welche folgen das für das städtische leben hätte vt q2 nachgefragt afb afb ii afb ii wir ihn auf unserer stube begeht jemand den todesfall eines der seinigen so gehen wir mit ihm zum gottesdienst weiterhin sind wir verpflichtet wenn ein aufruhr in der stadt ausbricht unter unserem banner mit unserem ganzen harnisch samt unseren zunftvorstehern auf einen platz zu den anderen zünften zu ziehen um dort auf unsere herren bürgermeister und unsere ratsherren zu warten außerdem sind aus allen zünften etliche leute dazu bestimmt bei einem feuer herbeizueilen um zu löschen und das zu tun was dann notwendig ist zunftordnung der tucherzunft straßburg zit nach peter ketsch/gerhard schneider handwerk in der mittelalterlichen stadt stuttgart 1985

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 2

Anders als heute kannten Städte im Mittelalter keine Hausnummern und oft auch keine Straßennamen. Wie konnte man sich da zurechtfinden?

Drucken

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 4

Teile dir die Quelle in Sinnabschnitte ein. Formuliere dann Abschnitt für Abschnitt mit eigenen Worten.

Drucken

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt kein handelsmann gedeiht zu hause mobil sein und das weltweit das ist heutzutage nichts außergewöhnliches mehr im mittelalter hingegen waren reisen mühsam und aufwändig kaufleute allerdings mussten damals viel unterwegs sein da sie nur so ihre geschäfte zum laufen bringen konnten doch wie konnte das erfolgreich gelingen was ein kaufmann können musste jeder stadtbewohner konnte es sehen die tätigkeit der kaufleute lohnte sich die dachgeschosse der kaufmannshäuser dienten als warenspeicher fast täglich wurden waren angeliefert oder abgeholt doch fernhandel war auch unbequem man musste lange und zumeist beschwerliche reisen auf sich nehmen waren einkaufen und transportieren und schließlich anderswo abnehmer finden die einen guten preis bezahlten wichtig war zu wissen wo man sich geld beschaffen konnte und wie man das verdiente geld wieder gut anlegte dazu musste man natürlich lesen schreiben und rechnen können und verbindungen zu anderen kaufleuten unterhalten d1 wichtige hansestädte und handelswege der hansekaufleute um 1400 hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg pleskau moskau moskau moskau tula kiew sinope ofen london lübeck hamburg bremen lüneburg danzig visby malmö magdeburg köln stockholm bergen frankfurt a.m antwerpen hull aberdeen edinburgh dublin bristol manchester amsterdam paris bordeaux lyon mailand venedig genua florenz rom pisa ragusa brügge basel nantes la rochelle medina del campo barcelona tours narbonne marseille prag frankfurt leipzig wien stettin pernau bilbao augsburg regensburg nürnberg plymouth santiago de compostella newcastle boston breslau riga pleskau nowgorod narwa dorpat twer moskau tula smolensk polozk königsberg warschau brest rouen southampton soest krakau lemberg kiew rostock kalmar salzburg innsbruck dijon genf bologna yarmouth deventer ripen aalborg oslo thorn reval belgrad cetatea alba konstantinopel sinope straßburg ofen dortmund kopenhagen toulouse zaragoza abo stralsund schwarzes je ebro rhône golf von biscaya meer ka po wichtige hansestadt stadt mit hanse-kontor oder hanse-niederlassung sonstiger ort seehandelsweg der hanse anderer seehandelsweg wichtige handelsstraße silber kupfer eisen salz metallwaren waffen tuche leinen seide vieh leder pelze häute wein bier malz hopfen butter käse wolle wachs holz flachs hanf getreide gewürze duftstoffe km klett klett

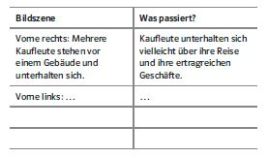

neue formen im handel die reichsten kaufleute reisten bald nicht mehr selbst sondern ließen den warentransport von gehilfen durchführen an den wichtigsten handelsplätzen richtete man eigene niederlassungen ein die kontore genannt wurden beispiele dafür waren der stalhof in london oder der peterhof in nowgorod dort gab es große lagerhallen mitunter eigene hafenanlagen und ein eigenes gericht der kaufleute auf ihren reisen und über die kontore erfuhren die händler viele neuigkeiten und gewannen einblicke in leben und gesellschaft ihrer handelspartner so wurde auch der kulturelle austausch innerhalb europas gefördert die hanse – ein kaufmannsbund seit dem jahrhundert schlossen sich in vielen teilen europas kaufleute zu vereinigungen zusammen die man gilden nannte eine von ihnen war die hanse ihre mit glieder gaben sich ein eigenes kaufmannsrecht und erwirkten königliche schutzbriefe gemeinsam organisierten sie handelsreisen um sich unterwegs gegen gefahren besser zu schützen am zielort vertraten sie gemeinsam ihre interessen gegenüber händlern und landesherren so schlossen sie zum beispiel langfristige verträge über günstige zölle und besondere vorrechte beim warentransport ab zur hanse gehörten nicht nur küstenorte sondern auch städte wie lüneburg hildesheim oder köln am erfolgreichsten wurde dieser kaufmannsbund jedoch im ostseeraum die hanse – ein städtebund zu ihren machtvollsten zeiten gehörten etwa größere und über kleinere städte der hanse als städtebund an 1358 ist dieser als dudesche hense deutsche hanse bezeugt er bestand jedoch bereits vorher gemeinsam vertraten die mitgliedsstädte ihre interessen gegenüber landesherren und ausländischen königen dabei ging es hauptsächlich um die freiheit des handels und die sicherheit der fern handelskaufleute dazu schlossen sie bündnisse und führten sogar kriege auf regelmä ßigen hansetagen in lübeck wurden absprachen getroffen und auch städte verurteilt die verträge nicht einhielten die vertretung gemeinsamer interessen bezog sich vor allem auf die freiheit des handels und die sicherheit der fernhandelskaufleute das ende der hanse die blütezeit der hanse endete im jahrhundert kaufleute anderer länder drangen in den ostseeraum vor mit der entdeckung amerikas verlagerten sich die handelsinteressen zunehmend in den atlantischen ozean auch wurden die landesherren mächtiger und drängten den einfluss der städte zurück auf dem letzten hansetag in lübeck im jahr 1669 waren nur noch neun städte vertreten was zugleich den niedergang des städtebundes verdeutlicht aufgelöst worden ist er allerdings nie q1 hafenszene in hamburg, 1497 die darstellung mit dem titel van schiprechte ist teil einer bilderhandschrift zum hamburgischen stadtrecht

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt d2 kaufmannshaus rekonstruktionszeichnung diele schreibkammer winde speicherböden vorratskeller kamin wohnzimmer schlaf zimmer dachkammer wohnkeller kloake q2 beschwerden gegen die hanse die umfangreiche liste wurde von könig håkon von norwegen 1370 vorgelegt vorher hatten sich die hanse städte ihrerseits beim könig beschwert zum ersten wenn einer von ihnen ein delikt begeht gegen einen anderen suchen die kaufleute wo sie können eine geheime streitbeilegung zwischen dem angeklagten und kläger damit die rechtsfrage nicht vor die krone und ihre beamten gezogen werde und was schlimmer ist wenn irgendwelche leute des mordes oder anderer schwerer delikte überführt sind werden die übeltäter auf ihren schiffen fortgebracht mit der absicht weder dem kläger noch der krone genugtuung zuteil werden zu lassen auch haben die seestädte andere städte sich angeschlossen und in die hanse aufgenommen die vorher nicht in ihr waren ohne unsere oder unserer vorgänger zustimmung um nutznießer von privilegien zu sein die nur für die städte gelten die damals in den urkunden unserer vorfahren genannt wurden ebenso haben sie sodann unter sich beschlossen dass die güter und waren unserer untertanen oder untergebenen nicht in schiffe verfrachtet werden in denen sie selbst ihre güter haben zu dem zwecke dass die unseren keinen handelsgewinn haben sollen ferner wo immer sie in unseren häfen angelegt haben verkaufen und kaufen sie was sie wollen entgegen dem recht des königreiches ferner haben die kaufleute in bergen unsere münze abgelehnt welche wir mit zustimmung des ganzen reiches eingeführt haben sie erkennen nur auswärtiges geld wie das von lübeck und stralsund für vollwertig an es ist offensichtlich dass wir dadurch viel unrecht und schaden erlitten haben beschwerdeliste gegen die hansestädte von 1370 zit nach philippe dollinger die hanse stuttgart erw aufl 1998

führe als kaufmannsfrau oder als kaufmann besucher durch dein haus d2 formuliere dazu in einem ersten schritt mögliche fragen der besucher schreibe dann deine ausführungen auf als kaufmann möchtest du dass dein sohn später das geschäft übernimmt erläutere ihm was auf ihn zukommt und wie er sich darauf vor bereiten kann vt stell dir vor du bist ein hansekaufmann du unterhältst dich im hafen von bremen mit einem händler der keiner kaufmannsgilde angehört erkläre ihm worin der vorteil besteht dass du hansekaufmann bist vt du kommst um 1500 das erste mal an den hamburger hafen q1 formuliere deine eindrücke indem du aus einer der drei folgenden aufgaben wählst schreibe einen brief nach hause beginne so heute morgen war ich im hafen ihr glaubt nicht was ich da alles gesehen habe gestalte in dialogform ein gespräch über das hafengeschehen zwischen den beiden personen im roten und grünen gewand am unteren bildrand stelle auf einem werbeplakat den hamburger hafen vor jahren dar arbeite dabei mit sprachlichen und mit grafischen elementen analysiere die beschwerden gegen die hanse antworte als norwegischer händler und als hansekaufmann darauf q2 stelle am beispiel von q3 dar wie sich kaufleute vor betrug schützten du sollst fässer salz von köln nach moskau liefern ein fuhrwerk schafft am tag ungefähr km eine hansekogge etwa km entscheide wie das salz am günstigsten zu den abnehmern gelangt überlege auch welche russischen waren du im raum köln verkaufen könntest d1 erörtere positive und negative seiten eines kaufmannsdaseins im mittelalter nachgefragt afb ii afb ii q3 qualitätssicherung in der hanse aus einem beschluss der lübecker hanseversammlung im juni 1375 ferner kam die klage an die städte wegen der teerund aschetonnen man fälsche die mache den boden und den deckel allzu dick und man fülle erde hinein in dieser sache soll man an preußen stettin kolberg und goland briefe senden damit jeder sich in acht nehme denn wenn man nach dem nächsten st martinstag solche ware findet so soll als fälschung darüber gerichtet werden diesen beschluß soll jede stadt ihren nachbarn mitteilen ferner soll der vogt auf schonen den seinen verkünden daß sie ihren hering so in die tonnen einsalzen daß er an beiden böden und in der mitte gleich gut sei und daß man keine … minderwertigen heringe zwischen die guten packe zit nach johannes bühler bauern bürger und hansa leipzig 1929 d3 rekonstruktionsmodell einer kogge zwischen dem und jahrhundert zählte dieses einmastige segelschiff zum wichtigsten transportmittel der hanse die kogge war ca bis meter lang und fünf bis acht meter breit

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 1

Überlege dir zunächst, welchen Weg durch das Gebäude du nehmen willst: Möchtest du dem Besucher alles zeigen oder nur das Erdgeschoss? Wichtig ist natürlich auch, worin deine Absicht besteht: Geht es um Informationen oder möchtest du den Besucher beeindrucken?

Drucken

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 2

Stelle mithilfe des Verfassertextes zunächst eine Liste zusammen, aus der hervorgeht, was ein Kaufmann können muss. Überlege nun, was davon für einen jungen Menschen wichtig ist und welche Möglichkeiten es gibt, sich auf solche Herausforderungen vorzubereiten.

Du kannst das Gespräch so beginnen: „Mein Sohn, wie du siehst, ist das Geschäft eines Kaufmanns jeden Tag eine neue Herausforderung. Wenn du später einmal meine Arbeit weiterführen wirst, musst du … Deshalb ist es heute schon wichtig, dass …“

Drucken

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 4

Schaue dir zunächst die Bildquelle in allen Details an. Fertige dir eine Tabelle an, in die du notierst, was auf dem Bild zu erkennen ist:

Mithilfe deiner Tabelle kannst du nun den Brief fortführen und von deinen Eindrücken erzählen.

Drucken

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt bauwerke analysieren wer etwas davon versteht sieht bauwerken sofort an wann in etwa sie erbaut worden sind denn bauwerke sind typisch für die zeit in der sie entstanden sind mithilfe von informationen zu baugeschichte baustil und entstehungszeit können sie uns so auskunft über das leben der menschen in früheren zeiten geben oft gibt es bereits gut aufbereitete materialien in museen tourismuszentren oder im internet auf die bei der untersuchung zurückgegriffen werden kann am beispiel des historischen rathauses in münster kannst du lernen solche bauwerke zum sprechen zu bringen musterlösung beschreiben das rathaus wurde wohl um 1200 mit ursprünglich zwei stockwerken errichtet und ersetzte ein älteres fachwerkhaus die sehr aufwendig gestaltete gotische fassa de wurde um das jahr 1400 vor das gebäude gesetzt als ein weitgehend selbstständiger stadtrat darin tätig war das rathaus ist in der stadtmitte münsters am prinzipalmarkt errichtet worden hier in sichtweite des doms tagte das vom stadtherrn dem bischof beauftragte kollegium zu verwaltungsfragen und rechtsprechung das gebäude ist an der vorderseite fast und an der rückseite breit hat also einen trapezförmigen grundriss die länge beträgt fast der schaugiebel die fassade ist hoch analysieren die gotische schaufassade gliedert sich von unten nach oben in das arkadengeschoss als arkaden bezeichnet man pfeiler das darüber befindliche hauptgeschoss mit den vier großen maßwerkfenstern des festsaals und das giebelgeschoss alle waren und sind noch mit verzierungen versehen die meist religiösen ursprungs sind die schaufassade gilt als ein herausragendes beispiel gotischer baukunst im erdgeschoss des gebäudes befinden sich eine bürger halle und dahinter die ältere ratskammer weil hier 1648 ein friedensschluss zum ende des dreißigjährigen krieges ausgehandelt und unterzeichnet wurde heißt er bis heute friedenssaal im obergeschoss befand sich die rüstkammer also ein waffenlager und davor ein festsaal für feierlichkeiten die später darüber ergänzten dachböden wurden an kaufleute als lagerflächen vermietet im untergeschoss befand sich ein weinkeller q1 das historische rathaus in münster im baustil der gotik in deutschland ca 1250–ca 1500 spitzbögen bei fenstern und im gewölbe fenstergestaltung mit maßwerk mit bunten glasfenstern aufgelöste wände strebepfeiler bei kirchen schlanke aufstrebende türme

kompetenztraining fachmethode nachgefragt erkläre mithilfe von q2 bautechniken des mittelalters erkundige dich wie man bestimmte probleme heute löst in vielen städten gibt es noch mittelalterliche bauten vor allem kirchen startet in gruppen ein erkundungsprojekt und geht nach den methodischen arbeitsschritten vor mit euren ergebnissen könnt ihr eine kleine aus stellung in der schule gestalten das gebäude dürfte ursprünglich im auftrag des bischöflichen stadtherrn errichtet worden sein später wurde es von der bürgerschaft umund ausgebaut die baukosten sind entsprechend vom auftraggeber also dem bischof bzw später den bürgern getragen worden von der baugeschichte liegt noch immer vieles im dunkeln erwiesen ist dass das gebäude seit 1200 mehrfach erweitert anund umgebaut worden ist deuten das rathaus zeigte jedem besucher der stadt bischof und bürgerschaft sind auf der höhe der zeit das prachtvolle gebäude stellte den wohlstand und die baukunst der stadt unter beweis wie viele historische gebäude in europa ist auch das rathaus in münster im zweiten weltkrieg schwer beschädigt und in den 1950erjahren rekonstruiert worden schon längst wird im historischen rathaus nicht mehr regiert als eines der wahrzeichen von münster besuchen es aber jährlich viele tausend touristen arbeitsschritte beschreiben analysieren deuten stelle fest um was für ein gebäude es sich handelt und wann es errichtet wurde beschreibe die lage des bauwerkes in der stadt und suche eine erklärung dafür bestimme die maße des gebäudes also länge breite und höhe benenne einzelne teile des bauwerkes und stelle fest in welchem baustil es erbaut wurde bestimme anhand der einzelnen bestandteile und räume die funktion des bauwerkes informiere dich wer das bauwerk errichten ließ und aus welchem anlass erkundige dich wer die bauarbeiten bezahlt hat analysiere die baugeschichte wurden teile nachträglich anoder umgebaut welche gründe gab es dafür stelle vermutungen an wie das bauwerk auf die menschen wirkte und welche absichten der erbauer damit verfolgte triff aussagen über den heutigen verwendungszweck hat er sich geändert dann erkläre warum afb ii q2 spätmittelalterlicher baubetrieb, um 1390 dargestellt ist das biblische motiv des turmbaus zu babel in einer handgeschriebenen prachtbibel

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt jüdisches leben im mittelalter in vielen großen und kleinen städten findet man hinweise darauf dass im mittelalter dort jüdische bewohner zu hause waren sie unterschieden sich von der christlichen bevölkerung in ihren berufen ihrem brauchtum und ihrer kultur doch warum war das so und was brachte das mit sich juden in der stadt in vielen mittelalterlichen städten europas lebten juden eigene bäckereien und metzgereien sorgten dafür dass religiös begründete regeln bei der herstellung von speisen eingehalten werden konnten auch deshalb wohnten juden meist nah beieinander in judengassen oder judenvierteln bei der synagoge als gemeindemittelpunkt ihren lebensunterhalt zu verdienen war für sie keineswegs einfach weil sie keiner zunft beitreten und deshalb als handwerker nur für die jüdische gemeinde arbeiten durften waren viele arm einige wohlhabende juden waren als fernhändler tätig und nutzten dafür be stehende kontakte zwischen den jüdischen gemeinden andere wichen auf das geldverleihen aus es gab auch einige christliche geldverleiher die allerdings die zinsen verheimlichten denn die kirche verurteilte den zinsgewinn als unmoralisch da das risiko groß war nicht immer erhielten sie ihr geld zurück verlangten sie hohe zinsen was jüdischen wie christlichen geldverleihern den ruf des wucherers eintrug willkommene mitbürger das zusammenleben mit der christlichen bevölkerungsmehrheit gestaltete sich regional unterschiedlich wenn herrscher juden ein schutzprivileg ausstellten ihnen also besonderen schutz versprachen erhofften sie sich davon einen vorteil so lud beispielsweise der bischof von speyer 1084 juden in die stadt ein er versprach volle freiheit und einen eigenen und zu ihrer sicher heit auch mit einer mauer umgebenen wohnbezirk samt begräbnisplatz auch am militärischen schutz speyers beteiligte er sie dafür erwartete der bischof dass die jüdischen fernhändler und kaufleute zölle und steuern zahlten und dadurch die einnahmen speyers erhöhten auf diese weise trugen jüdische gemeinden wesentlich zum aufund ausbau von städten bei sündenböcke trotzdem wurden juden auch opfer gewalttätiger übergriffe schon früh misstrauten ihnen viele christen aufgrund ihrer andersartigen tracht und der fremd wirkenden religiösen bräuche synagoge die synagoge bildet den mittelpunkt des jüdischen gemeindelebens hier finden die gottesdienste statt und die synagoge ist zugleich gemeindezentrum und ausbildungsstätte für das studium der religiösen schriften gemeinsam lernen juden im mittelalter: willkommen – geduldet – verfolgt organisiert zu dieser frage in eurer klasse ein gruppenpuzzle arbeit in stammgruppen lest euch die themen der expertengruppen durch und verschafft euch einen überblick über die zu erschließenden materialien überlegt wer aus eurer arbeitsgruppe in welche expertengruppe geht arbeit in expertengruppen erschließt in den expertengruppen die jeweilige lebenssituation von juden im mittelalter mithilfe der angegebenen materialien wie sah jüdisches leben in der mittelalterlichen stadt aus vt juden in der stadt q1 q4 juden im mittelalter willkommen und geduldet vt willkommene mitbürger q1 q3 q4 juden im mittelalter verfolgt vt sündenböcke und ausgrenzung und vertreibung sowie q2 q5 q6 tipp informiert euch ob in eurer heimatstadt im mittelalter eine jüdische gemeinde bestand und schließt ggf informationen dazu in eure arbeit ein arbeit in stammgruppen stellt euch gegenseitig die in den expertengruppen erarbeiteten informationen vor und überlegt welche form der präsentation ihr wählen möchtet plakat tagebucheintrag historisches rollenspiel strukturskizze gruppenpuzzle

vor allem aber warfen die christen den juden vor schuld am kreuzes tod christi zu sein misstrauen steigerte sich in grenzenlosen hass so wurden im jahr 1096 tausende juden während des ersten kreuz zugs im rheinland ermordet gegen große mengen aufgebrachter christen konnten auch landesherren oder stadt räte juden nicht schützen viele juden begingen selbstmord weil sie sich nicht taufen lassen wollten auch später dienten in unerklärlichen notzeiten juden vielen christen als sündenbock und es kam zu brutalen übergriffen so wurde ihnen nach der pestwelle 1348 unterstellt sie hätten die brunnen vergiftet obwohl auch juden an der seuche gestorben waren brutale übergriffe in zahlreichen städten mitteleuropas waren die folge ausgrenzung und vertreibung trotz solcher übergriffe und konflikte lebten juden und christen im mittelalter eng und ohne abgrenzung voneinander zusammen erst am ende des mittelalters und verstärkt mit beginn der frühen neuzeit mussten jüdische familien zunehmend die eigenen viertel verlassen viele stadträte wiesen ihnen ein räumlich beschränktes wohn viertel getto zu dieses wurde abends und an christlichen feiertagen verschlossen viele der vertriebenen juden flohen nach osteuropa und fanden in polen aufnahme weil die örtlichen herrscher sich vorteile für den handel erhofften das jiddisch eine mischung aus deutschen und hebräischen worten behielten sie weiter hin als alltagssprache bei q2 legende vom christenmord die verunglimpfung der juden durch christen fand einen ausdruck in der legende vom angeblichen ritual mord christen verbreiteten das gerücht dass juden während geheimer treffen christliche jungen in einem religiösen ritual töten würden nachträglich kolorierter holzschnitt aus der schedelschen weltchronik von 1493 q1 jüdischer arzt behandelt bischof juden wurden als ärzte oder gelehrte geschätzt holzschnitt 1487

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt beschreibe das leben der juden in mittelalterlichen städten erfasse auch die entwicklung über die jahrhunderte hinweg vt versetze dich in die rolle des bischofs von speyer und halte eine rede in der du erklärst weshalb du juden in die stadt eingeladen hast vt q4 nenne ursachen für judenfeindlichkeit unter den christen vt q2 vergleiche was die bilder q3 und q5 jeweils über das schicksal der europäischen juden im mittelalter aussagen arbeite aus q6 den ablauf der juden verfolgung in straßburg heraus nachgefragt q3 kaiser heinrich vii bestätigt 1312 die privilegien der juden heinrich und ein jüdischer vertreter halten eine schriftrolle mit hebräischen zeichen in den händen buchmalerei um 1340 landeshauptarchiv koblenz q4 privileg für die juden von speyer der bischof von speyer bot juden in mainz an sich in speyer niederzulassen september 1084 als ich rüdiger auch hutzmann genannt bischof von speyer den weiler speyer zu einer stadt gemacht habe habe ich geglaubt die ehre unseres ortes um ein vielfaches zu vergrößern wenn ich hier auch juden ansammelte ich siedelte also die versammelten außerhalb der gemeinschaft und des wohnbezirks der übrigen bürger an und damit sie nicht so leicht durch die unverschämtheit des pöbels beunruhigt würden habe ich sie mit einer mauer umgeben innerhalb ihres wohnbezirks und in der gegend außerhalb des hafens bis zum schiffshafen und im schiffshafen selbst habe ich ihnen das recht zugestanden gold und silber frei zu tauschen und alles zu kaufen und zu verkaufen was sie wünschen dasselbe recht habe ich ihnen auch in der gesamten stadt zugestanden außerdem habe ich ihnen aus dem kirchengut einen begräbnisplatz unter einem erbvertrag gegeben auch dies habe ich hinzugefügt dass ein fremder jude der bei ihnen zu gast ist dort keinen zoll zahlen muss schließlich dass wie der stadtrichter unter den bürgern so auch ihr synagogenvorsteher über alle klagen die sie untereinander erheben oder die gegen sie erhoben werden entscheiden soll geschlachtetes fleisch das sie nach ihrem gesetz für sich als verboten betrachten dürfen sie an christen verkaufen kurz ich habe ihnen als gipfel meines wohl wollens ein gesetz verliehen das besser ist als es das jüdische volk in irgendeiner anderen stadt des deutschen reiches besitzt julius schoeps/hiltrud wallenborn hrsg juden in europa ihre geschichte in quellen band darmstadt 2001

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 4

Um diese Aufgabe zu lösen, musst du dir zunächst die Aussage beider Bilder getrennt erarbeiten. Dabei helfen dir die Hinweise zur Bildinterpretation auf S. 19. Dann kannst du die jeweiligen Aussagen der Bilder einander gegenüberstellen.

Drucken

halte dazu sowohl die einzelnen schritte als auch die handelnden personen und deren interessen fest schreibe als christlicher schmied jakob einen tagebucheintrag über das geschehen in straßburg gehe dabei besonders auf das schicksal des juden david ein bei dem du geld geliehen hast q6 willkommen geduldet verfolgt ordne den verhaltensweisen gegenüber juden beispiele zu vt q1 q6 willkommen geduldet verfolgt stelle dar was wir menschen von heute daraus lernen können und müssen diskutiere dein ergebnis mit lernpartnern afb afb ii afb iii q5 juden fliehen aus einer fränkischen stadt darstellung aus einer pessachhaggada einer textsammlung aus der beim jüdischen pessachfest zur erinnerung an den auszug aus ägypten vorgelesen wird jahrhundert q6 anschuldigungen und verfolgung aus der chronik von straßburg 1349 die stadt hatte geld aufgenommen von den juden hatte rückzahlung zugesichert und ihnen dafür ordnungsmäßig gesiegelte schutzbriefe gegeben und es bestand auch folgende gesetzliche abmachung wer von ihnen geliehen hatte mußte schwerere höhere zinsen zahlen darum wurden sie verhaßt bei männiglich vielen dazu fiel die beschuldigung auf die juden daß sie die brunnen und die fließenden wasser sollten vergiftet haben darob murrte das volk und sie sprachen man sollte sie verbrennen doch gestanden sie die juden nie daß sie der brunnenvergiftung schuldig wären … bürgermeister und rat wollten nichts gegen den schutzbrief tun den die juden hatten von der stadt davon wollte das gemeine volk nichts wissen am freitag fing man die juden am samstag verbrannte man die juden deren waren schätzungsweise wohl gegen zweitausend die sich aber wollten lassen taufen die ließ man leben es wurden auch gegen ihrer mütter und ihrer väter willen viele junge kinder aus dem feuer genommen die getauft wurden was man den juden schuldig war das war alles wett erledigt und wurden alle schuldpfänder und schuldbriefe die diese hatten zurückgegeben das bare geld das sie hatten das nahm der rat und teilte es unter die handwerker zünfte das war auch das gift das die juden tötete zit nach julius höxter quellenlesebuch zur jüdischen geschichte und literatur bd frankfurt 1927 28–30

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 6

Beginne so: „Hier in Straßburg hat es in diesen Tagen eine große Aufregung gegeben. Es sind Brunnen vergiftet worden … Ich hatte mir ja vor einiger Zeit bei dem Juden David Geld geliehen. Er …“

Drucken

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 8

Hier gilt es zu überlegen, welche sinnvollen Vergleiche du anstellen kannst.

– Gibt es aktuell Personengruppen, die in einer ähnlichen Situation sind wie die Juden im christlich geprägten Mittelalter?

– Und wie geht die Öffentlichkeit mit ihnen um?

– Hast du vielleicht sogar Kontakte zu Menschen in diesen Gruppen?

Denke dabei nicht nur an die Situation in Deutschland, sondern auch an andere Länder Europas und der Welt.

Drucken

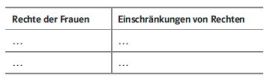

1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt frauen in der stadt du hast bereits erfahren dass griechische und römische frauen in der antike ein ganz anderes leben führten als heute auch im mittelalter waren frauen im vergleich zu heute noch sehr eingeschränkt in ihren möglichkeiten wie nun lebten und arbeiteten sie in der mittelalterlichen stadt die arbeitswelt der frauen als bevorzugte und wichtigste aufgabe hatten frauen im mittelalter den haushalt zu führen und die kinder zu erziehen viele frauen verdienten sich ihren lebensunterhalt als mägde oder wäscherinnen doch es gab auch krämerinnen und weinhändlerinnen einzelnen gelang es sogar kauffrau oder ärztin zu werden daneben war die mitarbeit der frauen im handwerksbetrieb ihrer männer recht verbreitet in köln gab es eigene zünfte der garnmacherinnen goldspinnerinnen und seidenmacherinnen doch handwerkerzünfte in denen frauen unter sich waren bildeten die große ausnahme von den meisten zünften wurden selbstständig arbeitende frauen abgelehnt aus hildesheim jedoch ist folgendes überliefert die witwe eines leine webermeisters wurde schon beim toten essen im zunfthaus bedrängt möglichst bald einen der verwitweten meister zu heiraten sie wehrte sich und konnte schließlich selbstständig bleiben den betrieb aber durfte sie ihrer tochter nicht vererben die rechte der frauen frauen waren in den städten rechtlich frei konnten verträge abschließen und vor gericht selbstständig prozesse führen ihren ehemann durften sie zwar selbst auswählen doch oft genug beeinflussten die wirtschaftlichen interessen der eltern die wahl ämter im stadtrat in der verwaltung oder bei gericht konnten frauen nicht übernehmen denn politische rechte besaßen sie nicht die gemeinschaft der beginen seit etwa 1200 breitete sich das gemeinschaftsleben der beginen als neue selbstbestimmte lebensform für frauen aus oft waren ihre häuser zu abgegrenzten beginenhöfen zusammengefasst wie in den nonnenorden führten sie ein frommes christliches leben mit gemeinsamen gebeten und mahlzeiten hier verdienten sich die bewohnerinnen mit der erziehung und dem unterricht von mädchen der krankenpflege und mit handarbeit ihren lebensunterhalt die frauen waren dadurch versorgt und genossen den schutz in einer selbst verwalteten gemeinschaft den zunftmitgliedern war die selbsttätige arbeit der frauen nicht recht sie sahen in den frauengemeinschaften eine wachsende konkurrenz beginen seit dem jahrhundert angehörige einer christlichen gemeinschaft ohne dauerndes gelübde mit gemeinsamen gebeten und mahlzeiten q1 töpferin darstellung auf einer spielkarte nachträglich kolorierter holzschnitt um 1450

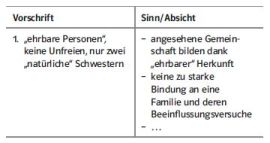

q4 wendel und gottschalk ratsherr hermann von weinsberg 1518–1597 aus köln berichtet über die 1479 geschlossene ehe seines großvaters gottschalk mit wendel pennincks diese wendel war betagt hatte zwei töchter von pancratz bachem ihrem ersten mann noch am leben und sie handelte mit korn weizen gerste und dergleichen machte malz verkaufte das und handelte viel mit den landleuten bauern des umlands wendel mietete ein haus da zog sie mit gottschalk hinein und sie trieben zusammen handel mit korn malz und allerlei früchten und wendel starb zuerst und gottschalk behielt genug von dem ihrigen und stand sich wohl zit nach johann jakob hässlin hrsg das buch weinsberg aus dem leben eines kölner ratsherrn köln aufl 1990 q2 eine händlerin übergibt einer kundin einen männerrock holzschnitt 1490 q3 beginen bereiten ein begräbnis vor flämische buchmalerei mitte jahrhundert vergleiche welche rechte besaßen die frauen in den mittelalterlichen städten in welchen bereichen waren ihre rechte eingeschränkt beschreibe die tätigkeiten der frauen auf den bildern q1 und q2 und überlege welche soziale stellung sie einnahmen arbeite heraus welche beweggründe es für die eheschließung von gottschalk und wendel gab q4 gestalte ein plakat auf dem die beginen die regeln für ihr konventsleben vor augen geführt bekommen q5 erkläre weshalb die einzelnen vorschriften in die statuten aufgenommen worden sind q5 und überlege wie du diesbezüglich das plakat ergänzen könntest als mutter oder vater gibst du deiner tochter einen rat wie sie später leben sollte schreibe einen brief dazu und denke daran zu welcher berufsgruppe du selbst gehörst vt q1 q5 nachgefragt afb afb ii q5 wie beginen leben sollen aus den statuten des beginenkonvents um 1309 es sollten nur brave und ehrsame personen mit genehmigung ihrer eltern aufgenommen werden keine natürlichen schwestern außer zweien keine persönlich unfreie jede aufgenommene schwester soll zum lebensunterhalt etwas besitzen oder eine kunst verstehen um sich die existenzmittel den lebensunterhalt zu erwerben keine schwester des hauses soll ohne erlaubnis der vorsteherin ausgehen und nie allein sondern stets zu zweien diejenige schwester die sich unmanierlich und ungeistlich beträgt soll aus dem haus entfernt werden statuten des beginenkonvents zit nach herbert krimm hrsg quellen zur geschichte der diakonie altertum und mittel alter bd stuttgart 1960 nr

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 1

Trage die Informationen des Verfassertextabschnitts „Rechte der Frauen“ zunächst in diese Tabelle ein:

Danach kannst du die Informationen in einen Text umwandeln:

„Einerseits besaßen die Frauen das Recht … Andererseits konnten sie aber nicht …“

Drucken

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 3

Überlege zunächst, welche Beweggründe es für eine Eheschließung gibt. Analysiere die Quelle dann auf Hinweise, die deine Überlegungen stützen oder widerlegen. Notiere die entsprechenden Wörter und Wortgruppen als Beleg.

Drucken

Verstehen

Denkanstoß Aufgabe 5

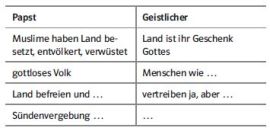

Fasse zunächst die jeweilige Vorschrift knapp zusammen und trage sie in die linke Spalte ein. Stelle dann gegenüber, welche Absicht wohl damit verfolgt wurde.